ブログを立ち上げたら一気呵成に100記事ほど書くことをお勧めしています。

そのためには、いつでもどこでもブログを書くことができるよう、環境を作っておきたいものですね。

「書きたい!」と思った時に書けないのは大きな機会損失です。

ここでは、その環境づくりについてお話しします。

グーテンベルグを使う

グーテンベルグ

何かを思いついた時に記事を書きたい時にさっとメモを取り出してかければいいですよね。

iPhoneなどのスマホで記事を書く時におすすめなのが、直接自分のブログの管理画面から新規記事を書く方法です。

以前はこれがとてもやりにくかったので、「するプロ」や「PressSync」など.記事の登録に便利なクライアントアプリを使っていました。

モバイルでの新規投稿に特化したアプリなので、編集もしやすく、5年間ほどお世話になっていました。

ところが昨年2019年に登場したブロック型エディタ「グーテンベルグ」により、WordPress上での記事の投稿が飛躍的に便利になりました。

その後、モバイルでのブログ執筆は、管理画面から直接エディタを開いて、グーテンベルグで行うようになりました。

すでに一年になります。

この記事も、風呂の中で、グーテンベルグで書いてます。

手元でほぼすべての操作が完了するため,記事の完成までこれだけでいけてしまうのです。

豊富なブロックによるリッチな表現を手元でおこなえる

グーテンベルグエディタには、テキスト、画像、引用、見出し、スペースなど、記事を書くのに必要な要素が何十ものブロックとして用意してあります。

この中から必要なブロックを選んで書いていくのです。

それぞれの性質の特化したブロックなので,いちいちこちらでタグを選んだりなど設定をする必要がありません。

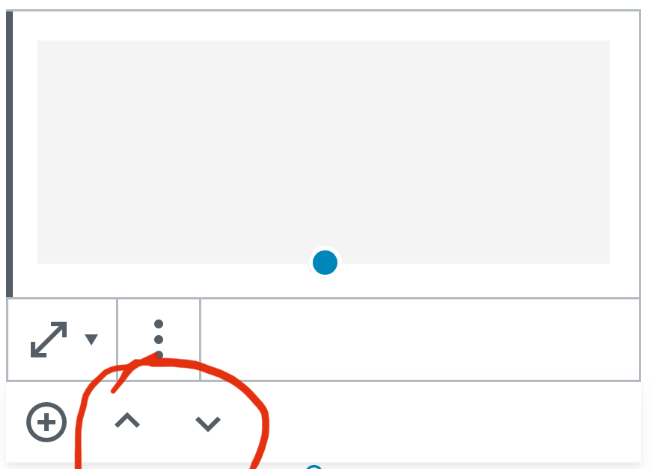

ブロックの移動が楽

段落毎にブロックが分かれますので、段落の入れ替えが矢印キーにより行えますので、とても楽です。

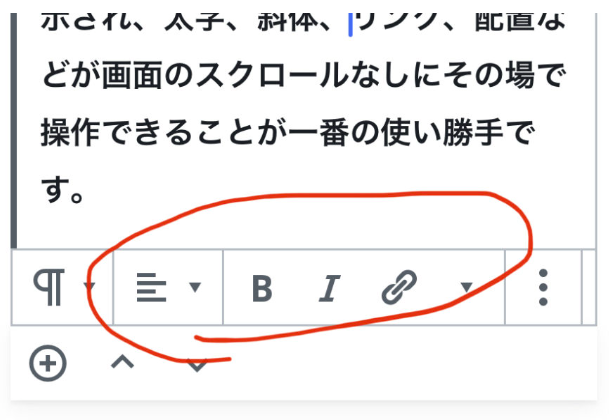

コンテキストメニューにより手元で操作

ブロックにコンテキストメニューが表示され、太字、斜体、リンク、配置などが画面のスクロールなしにその場で操作できることが一番の使い勝手です。

喉から手が出るほど欲しかった最高機能 再利用ブロック

私が人にお勧めする時に最高ポイントとしてあげるのが「再利用ブロック」です。

何度も使う可能性のある複数ブロックをまとめて名前をつけて再利用ブロックに登録しておくと、それを呼び出してつかいまわせるのです。

この記事の上と下にTwitterへのリンクがありますね。あれは再利用ブロックとして、毎回呼び出して貼り付けているだけです。

例えば,この記事の最後に下のような箇所があります。

これが再利用ブロックです。毎回記事に貼る必要があるため,これら見出しと図,本文すべてをまとめて再利用ブロックに登録しているのです。

この真価はそのブロックを編集して書き直せば、それを貼り付けている記事の全てが同時に変わることにあります。

一つ一つ書き直すことをしなくてもよいのです。

シリーズ物などを書いていて、毎回書き足していくような時、そのブロックに新しい記事へのリンクを付け足せば,貼り付けている記事の全部のブロックでも新しい記事へのリンクが付け足されますので便利です。

グーテンベルグについては、この記事で詳しく述べていますので、ご覧ください。

※わたしのメインブログ「知的生活ネットワーク」に飛びます。

Siri

Siriは、最高の音声変換機能だと思います。

話しているその場でどんどん文字に変換してくれます。

誤変換も殆どありません。

さらに,

「まる」と言えば、「。」

「てん」といえば「、」

「かいぎょう」といえば、改行してくれます。

昔アンドロイドを使っていた時,アンドロイドで使える音声変換アプリをいろいろと試しましたが,この変換ができるものはありませんでした。

(今はできるようになっているのでしょうね。アンドロイドをつかっていないのでわかりません)

私は、本の抜書によく使っています。

本の抜書といっても,実際に書かなくてもいいのです。

本を読むだけでテキストとして入力されるので。

また、ウォーキングの最中、思いついたことを電話をかけるふりをしながらメモすることもあります。

8年ほど前、Siriの音声変換が、キーボードに実装された時は、その後2年以上にわたって車の中で喋りながらブログの執筆をしていました。

流石に今はやりませんが。

でも当時、Mac Fanに取材を受け、掲載されました。

RECOCO

Siriは、誤変換も少なく最強の文字変換機能だと思います。

しかし、ノンストップで30分の長さの話をテキストに変換してくれるアプリがあります。

RECOCOです。

これはわもともとボイスレコーダーなのですが、後から文字起こしをしやすいように、同時にテキスト変換もしてくれるのです。

現在は、ドライブの時には、Siriの替わりにこれで入力しています。

Siriはけっこう長くしゃべっても変換ができるのですが,200~300文字程度までしかできません。

続きを入力するためには、一度確定してから、あらためてボタンを押し話し直さねばならないのです。

だから8年前は、これ以上変換できなくなったらひたすら赤信号まで待って、ボタンを押して確定し、青になる前に急いで頭にあるものを吐き出す。そのようなことをしていました。

しかしRecocoは,これまでに試したところ,30分までは余裕に喋り続けることができます。

できた音声ファイルとテキストは、「ファイル」にエキスポートできますので、そこからコピーしてブログに使うことができます。

Siriに、比べて誤変換はかなり多いですが、「すでにある」のはこれから書かねばならないことと大違いです。

私は、これで、車を走らせながら、ハンズフリーで運転に専念しつつ、別の脳でどんどんしゃべりながらブログ雑筆を行なっています。

アイデアをためておく場所

これらのテキスト化されたアイデアは、一元管理していません。

単に僕が一元管理することが苦手だというだけですが、そんな僕でとあちこちに蓄積しておいて全く困ったことがありません。

それでは、どこに蓄積しているのかお話しします。

WordPress内の下書き

私は、iPhoneホーム画面に、WordPressの、「新規投稿」のページへのショートカットを貼っています。

書きた後いうアイデアがでかたら、それをタップして、まずは書き留めておきます。

そして、後から時間ができた時に開き直して鍵を書きます。

実は,この記事は、そのようにして書かれました。

コーチングの後にクライアントさんの課題の解決になりそうだと思ってタイトルだけ書いておいたのです。

それから1週間後、下書きの中に保存されていたこの記事を見つけて、今、風呂の中で書いているのです。

蓄積場所としては、この下書きが一番多いです。

WorkFlowy

ご存知アウトライナーです。

MemoFlowyという秀逸なクライアントアプリを立ち上げ、Siriなどでサッと入力。

そのまま送信。、それだけだす。

メモは、WorkFlowyに蓄積されます、

2014年からグーテンベルグが出るまでの5年間、私はひたすらこのウトライナーにメモを蓄積してきました。

なぜなら、アウトライナーだからです。

後からアウトライナーの機能をフルに使ってそのまま記事に仕立て上げていくことが容易だったからです。

段差をそのまま見出しとして認識して、するプロなどのWordPress用入力専用アプリに書き出してくれるエクステンションを「マロ。」さんが作ってくれたので、とても便利に使っていました。

グーテンベルグが出るまでは。

Googleドキュメント

Googleドキュメントは、オフラインでも使えるノートアプリです。

オンライン環境に入った時に自動的に同期してくれます、

ひたすら構成など考えずにダラダラと書きたい時にはこれを使っています。

Ulyssesを使っていたこともありましたが、サプスクリプションになったのを機に、現在はやめています。

ダラダラと文字を紡ぎ出すのには最適だと思います。

ScrapBox

ご存知ScrapBoxです。

ご存知でない方はこちらの動画をどうぞ。(登録も・・・〕

情報を断片し、それぞれを自在にリンクすることによって、脳のニューロンのネットワークのような組み換え自由な状態を作り出すWikiのようやデータ版定か。

クライアントアプリの「91958」を使って小さなメモを放り込んでおけば、後からハイパーリンクをつけることにより、思ってもみなかったような情報同士のつながりができます。

この「おおお?」というような発見により、記事をいくつも書きました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

モブログのための、入力と蓄積という二つの面からその環境作りについてみてみました。

アイデアが消えないうちにキャプチャするための機能やアプリ。

他の情報と繋がり新しい方を生み出す蓄積場。

これらを使って、「ん?」と思うことがあったらどんどんキャバまちゃしてください。

そこからブログのネタがゾロゾロと出てくることを祈っています。

立ち止まるとダメですよ。

続けるのです。

次の記事はこちら

次の記事はこちらです

前の記事はこれです

Lyustyleをフォロー

ブログ運営についてのLyustyleの学びや経験についてお話していきます。

よろしければ,Twitterのフォローをお願いします。

ブログ運営教室

ブログ運営教室のまとめ記事はこちら

50歳からのブログ運営戦略

以上のロードマップについて,詳しくはこちらの本の「1.ブログ開始期」に詳しく述べていますので御覧ください

ブログ運営教室

ブログ運営教室のまとめ記事はこちら

50歳からのブログ運営戦略

以上のロードマップについて,詳しくはこちらの本の「1.ブログ開始期」に詳しく述べていますので御覧ください